不動産登記簿を現役の司法書士が解説!パート②

皆様、こんにちは!司法書士の竹本海雅です。

今回は、前回のブログの続きから。前回のブログをご覧になっていない方はそちらからご覧になることをお勧めします。

前回のブログでは、不動産登記が「表題部」と「権利部」に分かれていること、そして表題部には登記義務があるものの、権利部に関しては実際には登記申請が強制される運用になっている理由についてご説明しました。

今回は、なぜ登記申請が事実上強制されるのかを、民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)を例に、具体的な登記簿の記載内容を交えながら解説いたします。

民法第177条の趣旨

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

この規定によって、

- 登記が先に行われた者に物権が認められる

- 登記が後回しになった場合、たとえ契約上は有効でも、第三者(たとえば既に登記された他の買主)に対しては所有権を主張できなくなる

という仕組みが構築されています。

つまり、登記を行っていなければ、たとえ当事者間で契約が有効に成立していたとしても、登記された内容をもって第三者にその権利を主張できないのです。

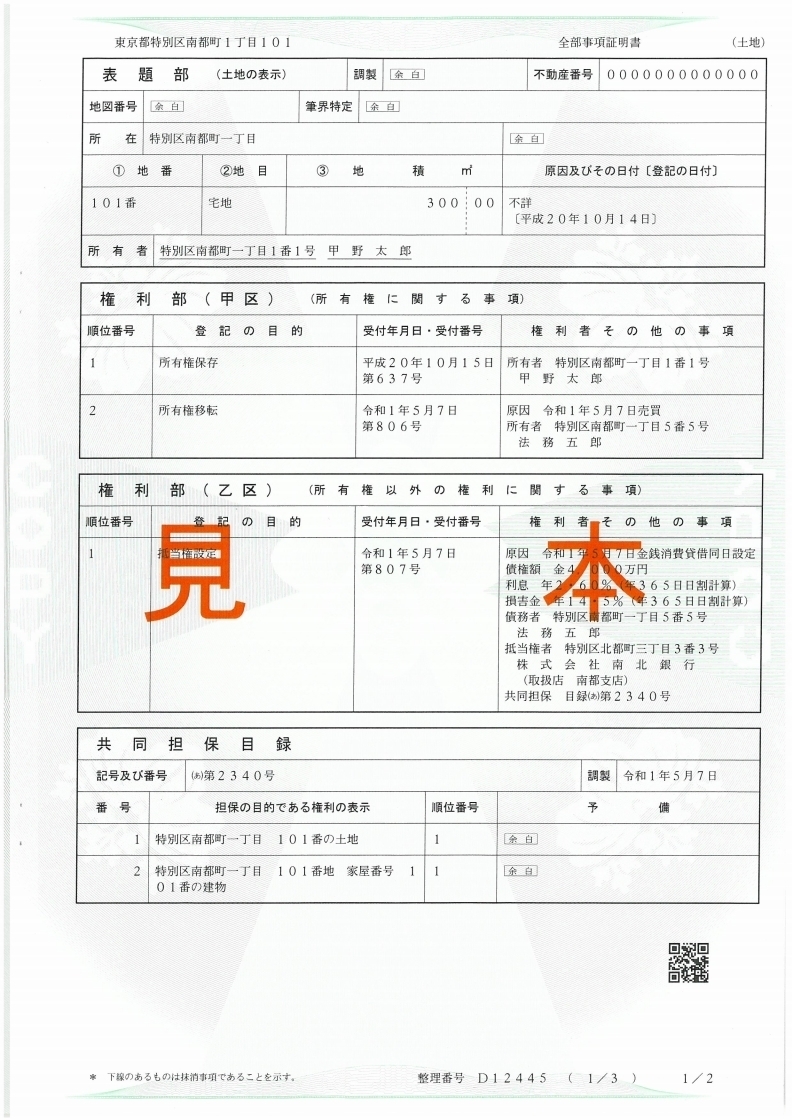

登記簿の「受付年月日・受付番号」の意味

実際の登記簿では、「受付年月日」や「受付番号」が記載されています。

たとえば、下記のような記載があったとします。

- 例

「甲野太郎から法務五郎へ、令和1年5月7日に売買を原因として所有権が移転した。受付番号:令和1年5月7日第806号」

この記載は、令和1年5月7日に、甲野太郎から法務五郎への所有権移転登記が、当日の受付番号806番として受け付けられたことを意味します。

登記簿は誰でも閲覧可能な公示簿として機能しており、この受付番号の順番が、後に権利主張を行う際の「優先順位」として重要な意味を持ちます。

二重譲渡の問題と優先順位

ここで一つ想像してみてください。

もし同じ日の令和1年5月7日、甲野太郎は同じ建物を、別の買主である乙野次郎にも売却し、その登記が「令和1年5月7日第807号」に受け付けられたとします。

つまり、甲野太郎は法務五郎と乙野次郎の両方と売買契約を締結し、二重譲渡の状態となっています。

民法の基本原則では、1つの物には1つの所有権しか存在しません。

この場合、どちらの買主が正当な所有者として認められるのかという問題が生じます。

民法第177条の規定により、登記を早く行い、受付番号が先の法務五郎に所有権が認められ、受付番号が後の乙野次郎には第三者に対抗する権利が認められません。

すなわち、登記が先に完了していることが、所有権の対抗力を持つための決定的な要件となるのです。

裁判所の見解:第三者とは

なお、裁判所は「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外で、不動産物権の得喪や変更の登記がなされていないことにより正当な利益を有する者を指すと認めています(大連判明治41年12月15日)。

この考え方を先ほどの例に当てはめると、

- 法務五郎への登記に対しては、乙野次郎が第三者となり、法務五郎の所有権が優先される。

- 逆に、乙野次郎への登記については、法務五郎が第三者となり、法務五郎の登記が先であるため、乙野次郎には所有権が認められなくなる。

まとめ

民法第177条は、登記を行うことが不動産に関する物権を第三者に対抗するための必須条件であると規定しています。

この条文により、先に登記を完了した者に所有権が認められる仕組みが構築され、二重譲渡のようなトラブルを防止する効果が生まれているのです。

登記簿の「受付年月日・受付番号」が、その優先順位を示す重要な情報となっていることを、今回の例でご理解いただけたかと思います。

以上が、不動産登記の対抗要件に関する条文の解説と、その背景にある実務上の意味です。

この仕組みのおかげで、不動産取引におけるトラブルが未然に防がれ、安心できる取引環境が維持されているのです。

この条文があることによって、権利部の登記は登記申請義務が法律によってはないものの実際には登記の申請が事実上今日せされている理由となります。登記申請はこの受付番号をきちんと取ることによって、取引によって得られた権利義務をきちんと保護することにつながっているのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次回のブログでお会いしましょう。