不動産登記簿を現役の司法書士が解説!パート①

皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。

前回のブログでは登記制度とはどのようなものかについてブログで書かせていただきました。

このブログでは不動産登記についてお話しましょう。

不動産登記とは?

不動産登記には大きく分けて2つの枠が存在します。それは物件の物理的状況(例えば土地の面積が何㎡なのか等)を示した「表題部」の部分と、物件の所有者が誰なのかやどのような担保がついているのかといった権利関係について示した「権利部」の部分のことです。これを所有者(当事者)本人が登記官に申請して登記記録部分を書き換えることによって、現在の土地の状況を公開することを不動産登記といいます。

登記簿からどんなことがわかる?

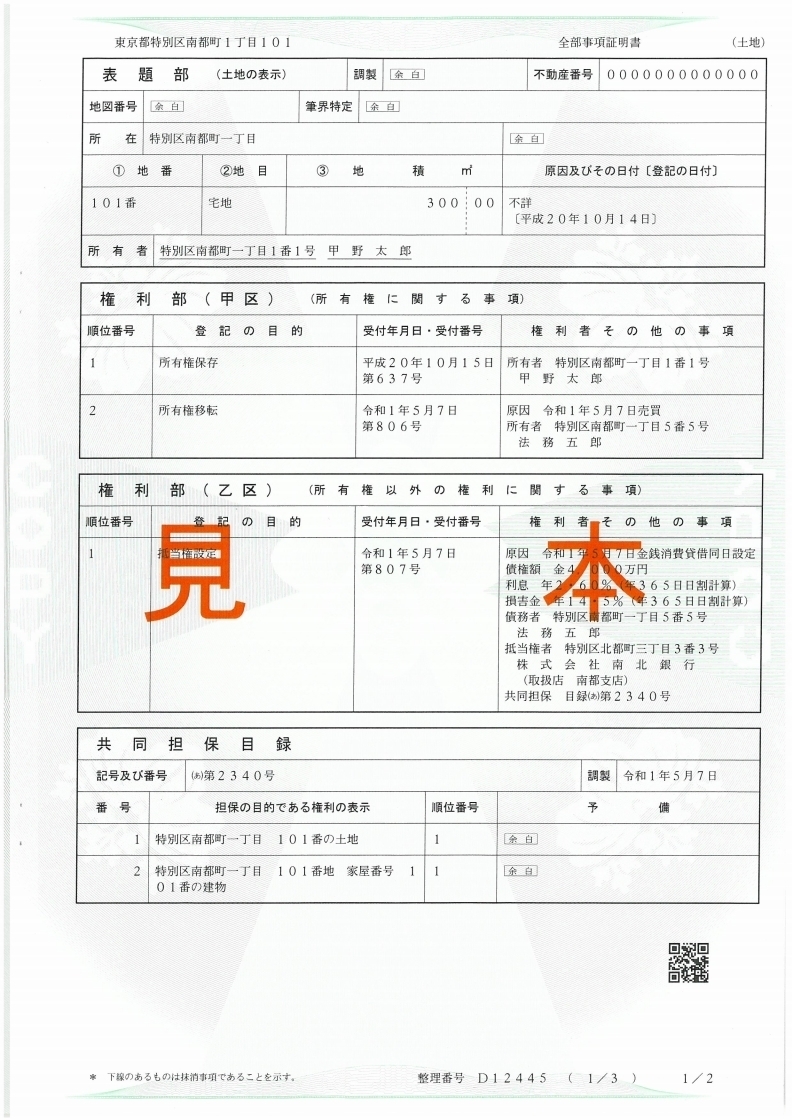

例えば、上の画像の登記簿見本をご覧ください。この登記簿からは以下のことがわかります。

・物権的状況:①建物の所在地は東京都特別区南都町1丁目にあること。②南群町1丁目の中で101番目の番号を付された土地であること③宅地用の土地であること(農家さんの土地だとここが「田」と記載されています)④面積は300㎡であること

・権利関係:①最初の所有者が甲野太郎であること。②甲野太郎から法務五郎に令和1年5月7日に土地の売買によって所有権が移転したこと。③法務五郎が所有者になったのちに南群町1丁目101番の土地に立っている建物に株式会社南北銀行による抵当権が設定されたということ。

これらの登記申請は通常は当事者が法務局に申請することによって行われるのが法律上の原則なのですが、実際は土地家屋調査士や司法書士が当事者の代理人の立場で登記の申請を法務局に行っております。

そして、表題部の登記は登記申請義務がありますが、権利部については登記申請義務は存在しません。(令和6年4月から、相続登記による所有権移転登記は義務化されました。相続登記の義務化についてはまた別の記事で書きます。)

しかし、権利部についても登記申請は実質的に強制されているといえます。それは、登記をしないと思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあるからです。

この話はとても重要な話であり詳しくお話ししたいので、次回のブログでお話ししますね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次回のブログでお会いしましょう。