直前期ですね

皆さま、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。

今回は、少し「試験」の話もしてみようかと思います。

あくまでも「ブログ」ですからね(笑)

司法書士試験、直前期の過ごし方について

ご存じのとおり、司法書士試験は毎年7月の第一日曜日に行われます。

そして、その約3か月前にあたる4月〜6月は、いわゆる「直前期」と呼ばれる大切な時期です。

「直前期に何をすればいいか?」というのは、受験指導のプロである予備校の先生方にお任せするとして、今回は私自身がこの時期にどんなことをしていたのか、体験談としてお話ししたいと思います。

直前期、私は何をしていたのか

まず、私の受験歴ですが……実は6回、司法書士試験を受けました。

つまり、6回分の直前期を経験しているわけです(笑)

1〜2回目(専業受験時代)

最初の2年は大学生だったこともあり、授業には出ず(!?)、ほぼ専業受験生として朝から晩まで勉強していました。

具体的には、全科目のテキストと過去問を毎日ひたすら回す、いわば“皿回し”のような勉強法です。

ただ、この方法はかなりハードですし、今思えば効率的ではなかったですね。

一日に全科目を回すのは一見すごく効率がよさそうに思えますが、それぞれの科目にかけられる時間が少ないので、実際には周回数も少なくなってしまうんです。

それに、テキストを全部持ち歩いていたので、とにかく重い。重い割に成果が出ない方法でした(笑)

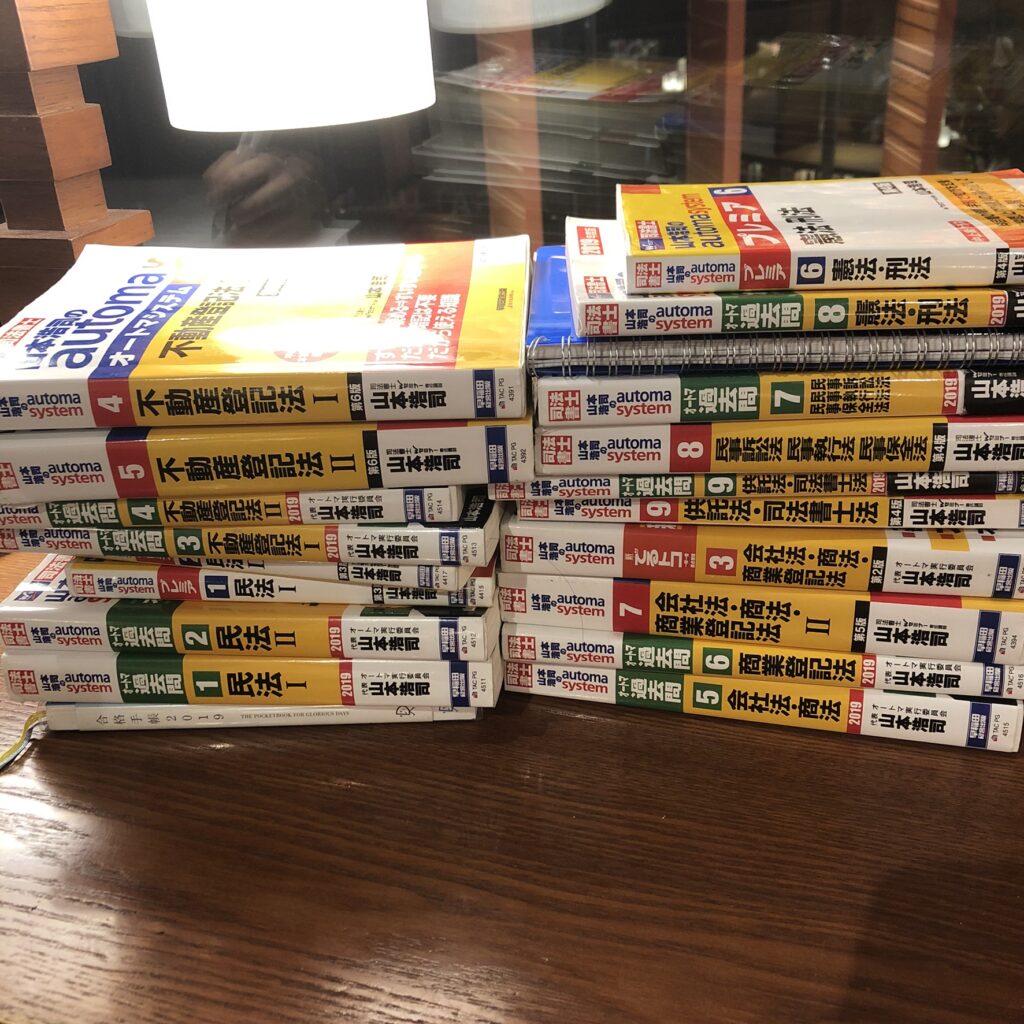

試験前日に勉強した教材です。

おそらく全科目分あるかと思います。

3〜4回目(勉強法に試行錯誤)

次の2年間は、効率を上げるために、11科目を2つのグループに分けて、テキストだけを重点的に回す方法に変えました。

結果として周回数は増えましたが、今度は「中身が頭に入ってこない」という別の課題に直面。

ここで痛感したのは、「ただ読む」「ただ解く」では意味がない、ということ。

本当に覚えないとダメなんです。ただの読書じゃ合格できません(笑)

この時期の経験から、私は「覚えたことを本試験で出せるかどうか」がすべてだということを学びました。

5〜6回目(合格に至った方法)

最後の2年で、ようやく自分の勉強法が固まりました。

じゃあ、「丸暗記したのか?」と言われると、そうではありません。

大事なのは、テキストに載っている情報を“思い出せる状態”にしておくことです。

人間は「思い出そう」と努力することで、脳が「これは大切な情報だ」と認識してくれる性質があります。

読書も勉強の手段のひとつですが、何度も読むよりも、何度も“思い出そうとする”ほうが効率的なんです。

某予備校でも推奨されている方法でテキストを読みながら、その先を思い出そうとする方法がありますね。私もテキストは違えど、似たようなやり方で勉強していました。

「質より量」ではなく「質も量も」

話は変わりますが、最後の1年は、派遣のアルバイトをしながら受験勉強をしていました。

それまでに比べて、明らかに勉強時間は少なかったですが、それでも合格しました。

なぜか?

それは、これまでに積み上げてきた「膨大な量」の勉強があったからです。

時間を測ったことはありませんが、ざっくり6000時間くらいは勉強していたと思います。

その中で、さまざまな方法を試し、反省し、自分なりの勉強スタイルを見つけることができました。

もちろん予備校のカリキュラムに沿うのは大事です。

でも、それに自分の工夫を加えて“自分専用のやり方”を作ることが、合格への近道だと私は思います。

とにかく、まずはやってみる。

何か理由をつけてやらないのではなく、とにかくやる。黙ってやる。

ちょっと極端かもしれませんが、「人間やめるくらい」がちょうどいいです(笑)

私の同期でも、真人間のまま受かった人はほとんどいませんでした。匙加減は大切ですが、それくらい必死にやらないと合格できない試験だと思います。

最後に

少し厳しいことも言いましたが、直前期は悔いのないように過ごしてほしいと思います。

正しい方向にたくさんの努力をすれば、合格できる試験ではありますので。

それでは今回はこのあたりで。

また次回のブログでお会いしましょう!