最近注目されている「事実婚」と相続について司法書士が解説!

皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもと かいま)です。

今回は、最近増えつつある事実婚と相続の関係についてお話しします。

そもそも事実婚って?

まず、事実婚とは、婚姻届を出していない状態ではあるものの「婚姻をする」意思があり、「共同生活」をしている実態がある状態のことを指しており、これが所謂「内縁の妻」や「内縁関係」というように世間では言われているのです。

この場合、もし夫が亡くなった場合に内縁の妻は相続人になることが出来ないため、財産を内縁の妻に残したくても何もしていない状態ですと、内縁の妻は亡くなった夫の財産を相続することが出来ません。

何故かと言いますと、民法では亡くなった方の配偶者は相続人となることが出来るのですが、内縁の妻は「配偶者」ではないため相続人になることが出来ず、そのために内縁の夫の財産を相続する権利がないということになるのです。

内縁配偶者間の子供は相続権があるの?

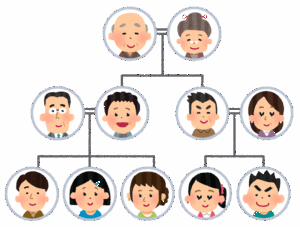

それでは、内縁関係にある者同士の間で出来た子供やその先の孫には相続権があるのでしょうか?

この場合、その子供は「非嫡出子」として扱われることになります。これは「婚姻」をして生まれた子供ではないからです。

嫡出子と非嫡出子をどのように区別するのか、簡単に申し上げますと「婚姻届」を提出し(これを法律婚と言います)、結婚をした人との間で生まれた子供は嫡出子、そうではなかった場合は非嫡出子となります。

そして、非嫡出子の場合、父親がその子供を「認知」することによりその父親の子供として扱われるので、相続人となることが出来ます。

内縁の妻が財産を相続するには?

内縁の妻であり、相続権が認められていないとしても、内縁の夫の財産を相続する方法はあります。大きく分けて5つございます。

- 生前に贈与する

- 遺言書を作成する

- 生命保険の活用

- 特別縁故者として財産を受け取る

生前に贈与する

これは、生きているうちに財産を内縁のパートナーに無償であげるという契約を交わし、実際に財産を上げるということです。これは、内縁のパートナー間で締結する契約なので相続人がそれに文句を言うことが出来ないため、確実に財産を渡すことが出来ます。

ただ、この場合、贈与税がもらう側に発生することになるため注意が必要ではあります。

※贈与税は年間110万円までは控除の対象となります。そして、1つ1つのケースによって贈与税の計算や控除の制度が異なるため、そこには注意が必要です。

遺言書を作成し遺贈する

遺言書に内縁のパートナーに財産を譲渡する旨の記載を行うことで、遺産を残すことが可能になります。

遺贈とは、亡くなった方の遺言書により特定の人に遺産を渡すということであり、遺贈を行うためには遺言書を作成する必要がございます。

遺言書については下記の記事で詳しく説明しております。もし、よろしければご覧ください。

遺贈には①特定遺贈と②包括遺贈の2種類あります。それぞれを簡単に述べますと

特定遺贈・・遺産のうち特定の財産を遺贈する

包括遺贈・・遺産のうち割合を指定して遺贈をするということ。負債がある場合はそれも指定された割合に応じて引き継がないといけません。

この場合、相続税が発生するのですが、相続税には軽減措置が贈与税よりもあるため、節税にもつながります。

生命保険を活用

生命保険契約にて受取人を内縁のパートナーにしておくと、その保険金は内縁のパートナーの固有財産となります。これは、生命保険は相続財産にならないため相続人を差し置いて遺産を残すことが可能となるということです。

しかし、生命保険は相続税の課税対象になることには注意が必要となります。

特別縁故者として遺産を受け取る

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、内縁のパートナーや被相続人を献身的に介護・看護してきた人等、亡くなった方と特別なつながりがある人のことを意味しており、この方は、家庭裁判所に申し立てることにより財産を引き継ぐことが出来ます。

しかし、この制度が使えるのは、亡くなった方の相続人が1人もいない場合と非常に限られた場合であるため、そこに注意が必要となります。

最後に

いかがでしたか?

内縁関係にあるからといって、財産を引き継げないわけではありません。大切なのは、早い段階で「備えておく」ことです。

「自分たちにはまだ早い」と思うかもしれませんが、いざというときのために、パートナーを守る手段を知っておくことはとても大切です。

少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談くださいね。